I

Рефра́кция

света в атмосфере [позднелат. refractio - преломление, от лат. refractus - преломленный (refringo - ломаю, преломляю)], атмосферно-оптическое явление, вызываемое преломлением световых лучей в атмосфере и проявляющееся в кажущемся смещении удалённых объектов, а иногда и в кажущемся изменении их формы. Некоторые частные проявления Р., как, например, сплюснутая форма дисков Солнца и Луны у горизонта, мерцание звёзд, дрожание далёких земных предметов в жаркий день, были замечены уже в древности. К. Птолемею (См.

Птолемей) (2 в. н. э.) был известен также и основной эффект Р., состоящий в том, что небесные светила видны несколько выше их действительного положений. Первую таблицу Р. составил Тихо

Браге в 16 в.; попытки построить теорию Р. предпринимались И.

Кеплером (1604), но лишь И.

Ньютон в 1694 разработал строгую теорию Р.

Вследствие того, что атмосфера является средой оптически неоднородной, лучи света распространяются в ней не прямолинейно, а по некоторой кривой линии. Наблюдатель видит, т. о., объекты не в направлении их действительного положения, а вдоль касательной к траектории луча в точке наблюдения. Различают астрономическую Р. - явление преломления лучей, идущих от небесного светила к наблюдателю, и геодезическую (земную) Р. - явление преломления лучей, идущих от предметов, находящихся в атмосфере (см.

Рефракция геодезическая).

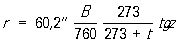

В случае астрономической рефракции, когда луч, идущий от светила, проходит через всю толщу атмосферы, в которой плотность воздуха, а вместе с ней и показатель преломления в общем увеличивается на пути луча, его траектория всегда обращена выпуклостью к зениту (см. рис.); касательная AS' к ней проходит выше направления AS к действительному месту светила. Разность между истинным z и измененным рефракцией z' зенитными расстояниями называется углом рефракции r, или просто рефракцией. Р. равна нулю в зените и возрастает с увеличением зенитного расстояния. Простейшая теория, в которой не учитывается кривизна слоев атмосферы равной плотности, приводит к формуле:

,

где коэффициент 60,2'' называется постоянной Р.; В - атмосферное давление (в мм ртутного столба), t - температура воздуха (°С). Формулой можно пользоваться для светил с z < 70°. При точных расчётах принимают во внимание влияние на величину Р. не только температуры, давления, но и влажности воздуха, а также других метеорологических элементов нижнего слоя воздуха, для чего служат специальные таблицы.

Точные теории Р., принимающие в расчёт сферичность Земли и атмосферных слоев, приводят к значениям Р. у горизонта, превышающим 35' (см. табл.).

Астрономическая рефракция при температуре воздуха + 10°С и атмосферном давлении 760 мм. рт. см.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Зенитное | Рефракция, r | Зенитное | Рефракция, r |

| расстояние, z | | расстояние, z | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 0° | 0' 0" | 72° | 2' 57" |

| 10 | 0 10 | 74 | 3 20 |

| 20 | 0 21 | 76 | 3 49 |

| 30 | 0 34 | 78 | 4 27 |

| 35 | 0 41 | 80 | 5 18 |

| 40 | 0 49 | 81 | 5 52 |

| 45 | 0 58 | 82 | 6 33 |

| 50 | 1 09 | 83 | 7 24 |

| 55 | 1 23 | 84 | 8 28 |

| 60 | 1 41 | 85 | 9 52 |

| 62 | 1 49 | 86 | 11 45 |

| 64 | 1 59 | 87 | 14 22 |

| 66 | 2 10 | 88 | 18 18 |

| 68 | 2 23 | 89 | 24 37 |

| 70 | 2 38 | 90 | 35 24 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У самого горизонта Р. r растет с увеличением z столь быстро, что нижний край дисков Солнца и Луны бывает приподнят на несколько минут дуги больше, чем верхний, и диск приобретает сплюснутую форму. Вследствие Р. всякое светило, в том числе Солнце, появляется над горизонтом ещё до истинного восхода и остаётся видимым некоторое время после истинного захода. Быстрые турбулентные перемещения масс воздуха различной плотности порождают непрерывные колебания величины Р., вследствие чего изображения звёзд в телескопах дрожат или превращаются в размытое бурлящее световое пятно; для невооружённого глаза это воспринимается как мерцание звёзд. Это сильно затрудняет наблюдения небесных светил и заставляет выбирать для астрономических обсерваторий пункты с подходящими атмосферными условиями.

Вследствие различия Р. для лучей с разной длиной волны, особенно большого вблизи горизонта, у диска восходящего или заходящего Солнца может наблюдаться цветная кайма (сверху сине-зелёная, снизу красная), а также явление зелёного луча; звёзды же растягиваются в вертикальный спектр до 40" длиной. Для относительно близких небесных тел (Луны, искусственных спутников Земли) величина угла Р. отличается от вычисленного для звёзд, находящихся на том же зенитном расстоянии; этот эффект называется рефракционным параллаксом.

Явление Р. осложняется наклоном слоев воздуха одинаковой плотности к горизонту, что вызывает боковую Р., при которой объект смещается не только по высоте, но и по азимуту, хотя и незначительно. Знание Р. имеет важное значение в астрометрии, так как положения небесных светил, определяемые из астрономических наблюдений, всегда бывают искажены преломлением в атмосфере, что требует введения соответствующих поправок.

Из др. астрономических явлений, связанных с Р., представляет интерес освещение диска Луны красноватым светом во время полных лунных затмений. Такое освещение создаётся солнечными лучами, проходящими нижние слои воздуха насквозь и вследствие этого испытывающими двойную Р., что даёт угол отклонения до 70' и обеспечивает освещение всего сечения конуса земной тени на расстоянии Луны. Р. в атмосферах других планет наблюдаются при покрытиях звёзд диском планеты; звезда при этом кажется несколько смещенной. Эффектная форма Р. наблюдается в атмосфере планеты Венеры при прохождениях её перед солнечным диском, когда преломленные солнечные лучи образуют огненный ободок вокруг части диска планеты, находящейся вне Солнца. Это явление впервые описано М. В. Ломоносовым в 1761.

Р. испытывают также и радиоволны при прохождении через слои атмосферы с различными диэлектрическими проницаемостями или с различной степенью ионизации. Р. радиоволн в ионосфере является причиной распространения коротких волн на большие расстояния (см.

Радиоастрономия).

Лит.: Казаков С. А., Курс сферической астрономии, 2 изд., М. - Л., 1940; Блажко С. Н., Курс сферической астрономии, М. - Л., 1948; Загребин Д. В., Введение в астрометрию, М. - Л., 1966.

Рис. к ст. Рефракция.

II

Рефра́кция

геодезическая, собирательный термин, которым иногда объединяют различные виды и проявления Р. электромагнитных волн, обусловленные искривлением траектории распространения этих волн и сопутствующие всевозможным геодезическим измерениям. При этом объект наблюдения (источник наблюдаемых электромагнитных колебаний) находится в пределах земной атмосферы, тогда как в случае астрономической Р. (см.

Рефракция света в атмосфере) расположен за пределами земной атмосферы и даже на бесконечно большом расстоянии по сравнению с радиусом земного шара.

Различают Р. световых волн, включая в неё и Р. лучей невидимой (инфракрасной) части спектра, и Р. радиоволн, так как искривление лучей тех и других волн зависит от показателя их преломления n на пути их распространения в атмосфере, причём сам показатель преломления является функцией длины волны.

Из-за неоднородности строения земной атмосферы, в которой показатель преломления в различных точках пространства различен и меняется во времени, луч электромагнитной волны является пространственной кривой с переменной кривизной и кручением. Проекция этой кривой на вертикальную и горизонтальную плоскости в точке наблюдения приводит к так называемой вертикальной Р. и горизонтальной (боковой) Р. Первая проявляется при различных видах нивелирования: тригонометрическом (земная Р.), геометрическом (нивелирная Р.); при аэрофотосъёмке (фотограмметрическая Р.), при наблюдениях ИСЗ (спутниковая Р.). Боковая Р. на один-два порядка меньше, чем вертикальная, и сопутствует всем видам Р.; она непосредственно влияет на результаты измерения горизонтальных углов и триангуляции, полигонометрии и астрономических наблюдений азимутов.

Зная показатель преломления атмосферы вдоль траектории распространения электромагнитных колебаний и вблизи неё, а также взаимное расположение источника и приёмника (наблюдателя) этих колебаний, можно составить уравнение луча и определить влияние Р. на различные виды наблюдений. Однако незнание прежде всего точного показателя преломления n атмосферы в моменты наблюдений (так как он находится в сложной зависимости от температуры, давления и влажности атмосферы, а также и от физико-географических условий, топографии местности, характера подстилающего покрова) не позволяет определить точную величину Р. упомянутым прямым методом. Обычно в геодезии используют различные косвенные (метеорологические, геодезические, статистические и др.) способы определения Р. и ослабления её действия на отдельные виды геодезических измерений. Разрабатываются инструментальные методы определения Р., предусматривающие непосредственное определение фактического интегрального показателя преломления воздуха на пути распространения электромагнитных волн или измерение угла Р. при помощи соответствующих измерительных устройств.

Лит.: Изотов А. А., Пеллинен Л. П., Исследования земной рефракции и методов геодезического нивелирования, М., 1955; Островский А. Л., О геодезическом методе определения физических редукций светодальномерных измерений, "Геодезия, картография и аэрофотосъёмка", 1970, в. 12.

Г. А. Мещеряков.

III

Рефра́кция

звука, искривление звуковых лучей в неоднородной среде (атмосфера, океан), скорость звука в которой зависит от координат. Звуковые лучи поворачивают всегда к слою с меньшей скоростью звука, и Р. выражена тем сильнее, чем больше градиент скорости звука.

Р. звука в атмосфере обусловлена пространственными изменениями температуры воздуха, скорости и направления ветра. С высотой температура обычно понижается (до высот 15-20

км) и скорость звука уменьшается, поэтому лучи от источника звука, находящегося вблизи земной поверхности, загибаются кверху и звук, начиная с некоторого расстояния, перестаёт быть слышен (

рис. 1, а). Если же температура воздуха с высотой увеличивается (температурная инверсия, часто возникающая ночью), то лучи загибаются книзу и звук распространяется на большие расстояния (

рис. 1, б). При распространении звука против ветра лучи загибаются кверху, а при распространении по ветру - к земной поверхности, что существенно улучшает слышимость звука во втором случае (

рис. 2). Р. звука в верхних слоях атмосферы может привести к образованию зон молчания (См.

Зона молчания) и зон аномальной слышимости.

Р. звука в океане связана с пространственными изменениями температуры, солёности и гидростатического давления. Р. в океане обусловливает сверхдальнее распространение звука, образование зон тени, фокусировку звука и ряд других особенностей распространения звука (см.

Гидроакустика)

.

Лит.: Красильников В. А., Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твердых телах, 3 изд., М., 1960, гл. 6, §3, гл. 7; Физические основы подводной акустики, пер. с англ., под ред. В. И. Мясищева, М., 1955, гл. 3.

Рис. 1, а - ход звуковых лучей при убывании температуры с высотой; б - ход звуковых лучей при возрастании температуры с высотой.

Рис. 2. Влияние ветра на ход звуковых лучей.

IV

Рефра́кция

света, в широком смысле - то же, что и

Преломление света, т. е. изменение направления световых лучей при изменении преломления показателя (См.

Преломления показатель) (ПП) среды, через которую эти лучи проходят. В силу исторической традиции термином "Р. света" чаще пользуются, характеризуя распространение оптического излучения (См.

Оптическое излучение) в средах с плавно меняющимся от точки к точке ПП (траектории лучей света в таких средах - плавно искривляющиеся линии), а термином "преломление" чаще называется резкое изменение направления лучей на границе раздела двух однородных сред с разными ПП. В ряде разделов оптики традиционно используют именно термин "Р.". К ним относятся

Атмосферная оптика, очковая оптика, оптика глаза и т.д. Р. глаза - характеристика глаза как оптической системы;

Оптическая сила глаза при покое аккомодации (См.

Аккомодация)

. Основные преломляющие элементы - роговая оболочка и хрусталик, оптическая сила которых варьирует от 52,59 до 71,30 диоптрии (См.

Диоптрия)

, составляя в среднем 59,92 диоптрии. Если оптическая сила глаза и его размеры соответствуют друг другу (нормальная Р., или эмметропия), параллельные лучи света, проникающие в глаз, фокусируются в центре сетчатки - в области жёлтого пятна; в этом случае на сетчатке получается чёткое изображение рассматриваемого предмета - обязательное условие хорошего зрения (См.

Зрение)

. При нарушениях Р. возникают

Близорукость или

Дальнозоркость. Р. глаза изменяется с возрастом: она меньше нормальной у новорождённых, в пожилом возрасте может снова уменьшаться (так называемая старческая дальнозоркость). Лечение аномалий Р. медикаментозными средствами невозможно; при её нарушениях применяется коррекция зрения оптическими линзами (подбор очков).